読む前に飾りたくなる洋書 手に取りたい装丁のデザインとインテリア活用術-インテリアデザイン-

- atsushi handa

- 8月13日

- 読了時間: 3分

書って 中身を読まずに買うこと ありませんか……ありますよね?仕事柄、インテリアデザイン系の洋書を手に取ることが多いのですが──今日はそんな、見るだけで買いたくなる洋書の装丁と、飾って楽しむ3つのこなれ技をご紹介します。

そんななかでも、RIZZOLI(リッツォーリ)の洋書たちは 良いんです。ええ ずるい。手に取ったら、買わせにきてる。見た目だけじゃなく、触感とディテールで攻めてきます。

RIZZOLIは、1964年に5番街に本屋としてスタートし、1974年に出版事業を開始し、ニューヨークを拠点に、アート、デザイン、ファッション、建築などのビジュアルブックで世界中にファンを持つブランドです。もう、出版社というより装丁社とでも呼びたくなるような一冊一冊のこだわりを感じます。

気に入っているのが、全面布貼り × エンボス加工 × 箔押しのコンボ。たとえば、くすんだモスグリーンの表紙は、細かい布のさらりとした質感、紙では表現できないようなカラーに購買欲が…

ざっくりとした麻の表情の表紙にカッパー色の箔が繊細に押されてます。

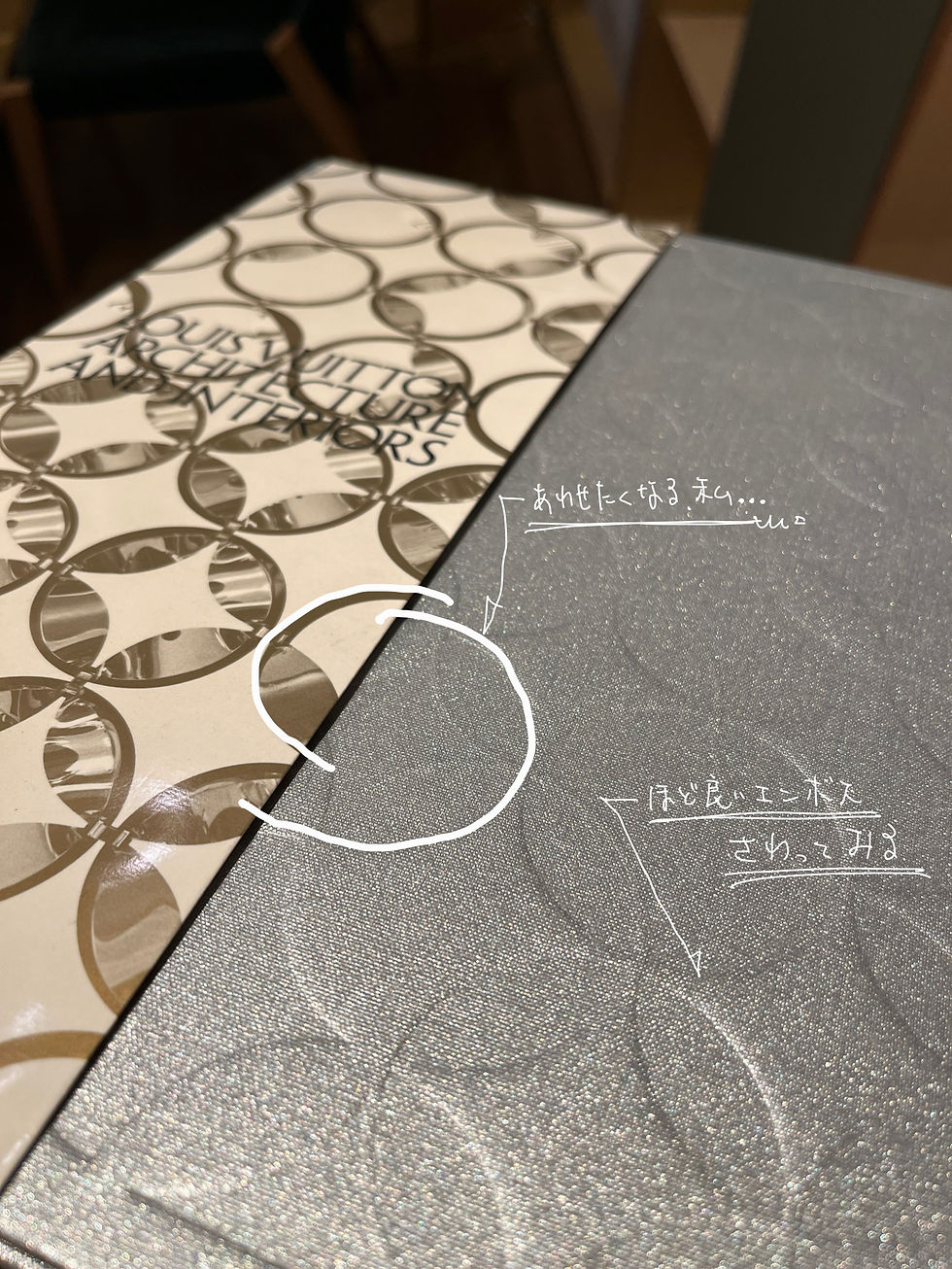

建物の紋様を表裏にエンボスした装丁、思わず撫でてしまう。

帯と表紙の柄が微妙にずれてるのもまた洋書っぽい(笑)

どれも手にしたら持って帰りたくなる質感で、リッツォーリの狙い通り買わされてます。

さて、この装丁たち、もちろん読む用でもあるけれど、インテリア アイテムとしても万能です。

おすすめの「こなれ活用法」を、ちょっとだけご紹介します。

そのまま本棚に並べるのも素敵なのですが、あえて本が本らしくない場所に置いてみるだけで、空間にアクセントが生まれます。

玄関のコンソールや窓際、ちょっとしたカウンターの上に。そこに洋書が並ぶだけで、不思議とこなれた感じが出てくる。悩んだら、同じブランドを背の順に並べるのが第一歩!

2つ目は、花器や植物の台にしてみる。

置くものとのバランスをみながら本を重ねるのですが、

悩んだら、階段状にずらす・扇状に重ねるなど規則的に動きを加えると、まとまった立体的な雰囲気が出ますよ。

色の濃いグリーンや花器には、淡めの本。逆に、薄いアイテムには濃色の本で引き締める。色のコントラストを意識するとバランスも取りやすいですよ。いつもの植栽がスタイリストが整えたかのような佇まいに。水を使用するものは、タイルなどを挟むのをお忘れなく。大切な本ですから。

これば是非実践してみてほしい_スタンド照明を置く。

完成。

ただ平積みにしていた洋書が「雑誌にのってそうなワンカット」に変わります。

照明はベースが薄く色は電球色のものを選んでくださいね。洋書の持つアンティークなニュアンスや、紙の温かみがぐっと引き立ちますので。ちなみに、照明を直接置くのが不安な方は、クリアアクリルの板を挟んでみてください。これなら重さの分散もでき、傷やへこみの心配も減りますよ。

ここまでやれば、あとはもう「こなれ感」しか残りません。

きっと友人に「これ、どこで買ったの?」と聞かれるはず。

ちょっと整えるだけでも、立派なデザイン。身近にある。気軽にできる。

だからこそ、デザインは楽しい。そうだ 本屋に行こう!

![Interior Lighting [テーブルランプ]](https://static.wixstatic.com/media/67942d_a935540d6d814c56b75531f43d6529ba~mv2_d_7952_5304_s_4_2.jpg/v1/fill/w_980,h_654,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/67942d_a935540d6d814c56b75531f43d6529ba~mv2_d_7952_5304_s_4_2.jpg)

![interior sign [ルームサインのイメージ]](https://static.wixstatic.com/media/67942d_4a1290a40a394d0281c10cc8600a3195~mv2_d_5304_7952_s_4_2.jpg/v1/fill/w_980,h_1469,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/67942d_4a1290a40a394d0281c10cc8600a3195~mv2_d_5304_7952_s_4_2.jpg)

![interior design [岡山アライン]](https://static.wixstatic.com/media/67942d_a58a1d71f3a640b2aa800a5cce006f4e~mv2_d_7952_5304_s_4_2.jpg/v1/fill/w_980,h_654,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/67942d_a58a1d71f3a640b2aa800a5cce006f4e~mv2_d_7952_5304_s_4_2.jpg)

コメント